产地:浙江乐清 产地:浙江乐清

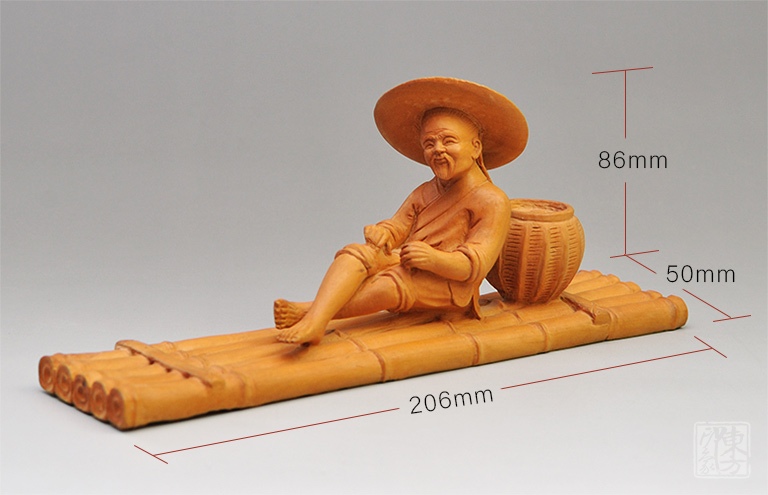

规格:长20.6,宽5,高8.6cm

包装:礼盒(长24×宽10×高9cm)、礼袋

总重:约0.5Kg

材质工艺/风格特点:

黄杨木,千年难长

黄杨木是一种比较典型的矮小常绿灌木,其生长速度非常缓慢。《本草纲目》中有“黄杨性难长,岁仅长一寸,遇闰则反退”的记载,所以有“千年难长黄杨木”之说。黄杨木难有大料,多用来与高档红木搭配镶嵌或加工成极其精细的雕刻作品。

黄杨木,木中君子

清代学者李渔称黄杨木有君子之风。黄杨木雕最初呈乳黄色,时间越久,其颜色由浅而深,给人以古朴典雅、沉稳低调的美感,被喻为“木中君子”,其静而不宣、雅而不俗的气质一直都是文人雅士的挚爱。

黄杨木,适合精雕细刻的极好材质

因为生长缓慢,黄杨的木质极其细腻光洁温润,肉眼看不到棕眼(毛孔)。质地坚韧耐磨,色泽均匀光亮,也正因如此,黄杨木雕作品常被初识者误以为是象牙制品。

黄杨木雕,立体雕刻,传神逼真

黄杨木雕是一种圆雕艺术,又称立体雕,观赏者可以从任何角度看到作品的三维立体形象。

黄杨木雕的雕刻刀法淳朴,细密流畅,擅长表现人物形象,所雕刻的人物神形兼备,具有生动、传神、逼真的特征。

渔乐,丰收有鱼(余)与自在闲适的象征

一叶竹筏,一位渔翁,一只鱼篓,构成了中国文人向往的超然物外、隐逸自由的世外生活。老渔翁头戴斗笠,身穿麻衣,袖管裤管都撸至胳膊肘和膝盖之上,一副常年艰辛劳作的模样,可他笑意盈盈,双腿惬意交叉,后背斜倚在鱼篓上,身后的鱼篓里盛满了鱼。捕鱼丰收的喜悦、自得其乐的闲适、自在松弛的状态具有鲜明的艺术感染力。

【渔父:古代文人理想生活的化身】

“白发渔樵江渚上,惯看秋月春风,一壶浊酒喜相逢,古今多少事,都付笑谈中。”。这是《三国演义》开篇词的下阕,简洁明了,却引出了一个深意:在历史的广阔舞台上,为何是白发渔夫,而不是其他角色,成为了文人理想生活的化身?

渔夫,这个泛指捕鱼的人,在文言文里有着更为雅致的称谓——渔父。而“父”字在这里通“甫”,是对男子的尊称,渔父即渔翁,代表着捕鱼的老人。这个称谓最早见于《庄子》中的一篇篇名,那位渔父不仅是一位智者,还与孔子在杏坛有过一场师徒偶遇。他虽对孔子有所讥讽,指斥儒家的思想,但同时也阐述了“持守其真、回归自然”的主张。自此,渔父的形象便增添了几分高士的色彩。

史籍上记载的渔父形象颇为丰富。其中,汨罗江畔与屈原相遇的那位渔父,以他高深的智慧和淡泊名利的风范,成为了历史上著名的隐士。他在与屈原的对话中,展现了其独特的见解和人生观,离去时更是以一首歌谣表达了对自然的热爱和对世俗的淡漠。

另一位值得一提的渔父是乌江边与项羽相遇的亭长。他以冷静的头脑和深邃的洞察力,劝说项羽渡江以求东山再起。然而,项羽的决绝和自负,使得这位渔父的劝告最终未能改变历史的走向。

除了这两位渔父,历史上还有姜子牙和严子陵两位高士。姜子牙以渭水直钩垂钓的方式,展现了其超脱物欲、愿者自来的高洁品质;而严子陵则选择了拒绝皇帝的征召,隐居富春江,以终老林泉的方式诠释了其对自由和自然的执着追求。

“渔樵耕读”中渔翁被放在首位。中国的四大贤人排座次,是中国的读书人给自己排的位置。渔夫是独善其身的,他永远是那么悠闲,这是读书人将他摆在第一位的原因。读书人羡慕渔夫的那份平淡和自得。

【乐清黄杨木雕】

乐清黄杨木雕,浙江省乐清市民间传统美术,国家级非物质文化遗产之一。 乐清黄杨木雕,浙江省乐清市民间传统美术,国家级非物质文化遗产之一。

乐清黄杨木雕是以黄杨木为材料的一种观赏性的圆雕艺术。黄杨木是珍贵树材,质地坚韧,纹理细腻,生长周期慢,有“千年黄杨难成柏”之说。其乐清黄杨木雕刻充分展现了民间工匠的智慧,在历史的发展过程中呈现出多种不同的风格,如明之木雕刀法圆润,简练流畅;清之木雕刀法清澈,光滑圆转等等。黄杨木雕工艺流程复杂,每道工序的细腻程度及工艺要求都是其他雕刻难以比拟的,亦无法以现代技术加以替代。

精雕细刻是黄杨木雕的一大艺术特点。浅黄文雅的色泽和细腻的纹理,使黄杨木雕作品的精致细腻、刀法清澈,质感突出,刻工细美而不失高雅的“鬼斧神工”之技表露得更淋漓尽致,更突出雕刻技法的表现力与工艺美。

乐清黄杨木雕的人物造型艺术具有其特殊性和独立性,它虽不遵从西方现代绘画人体的比例划分,却有着个性鲜明和处置得当的创作方法和块面比例,条理分明,疏密合宜,刀法细腻,使人物栩栩如生,由于材料的肌理与人物的肤色十分吻合,从而达到了天人合一的自然展露,乐清黄杨木雕大都以神话故事和历史人物 ……

详细>>

|

|

沪公网安备31010702003258号

沪公网安备31010702003258号

乐清黄杨木雕,浙江省乐清市民间传统美术,国家级非物质文化遗产之一。

乐清黄杨木雕,浙江省乐清市民间传统美术,国家级非物质文化遗产之一。