产地:浙江龙泉 产地:浙江龙泉

规格:口径×高cm

净重:109g

包装:礼盒(长11.3×宽11.5×高10cm)、礼袋

总重:450g

材质工艺:

龙泉青瓷传统烧制技艺于2009年9月30日正式入选联合国教科文组织的世界非物质文化遗产保护名录(全球第一也是唯一入选的陶瓷类项目),而梅子青釉则是龙泉青瓷烧制技艺的巅峰。

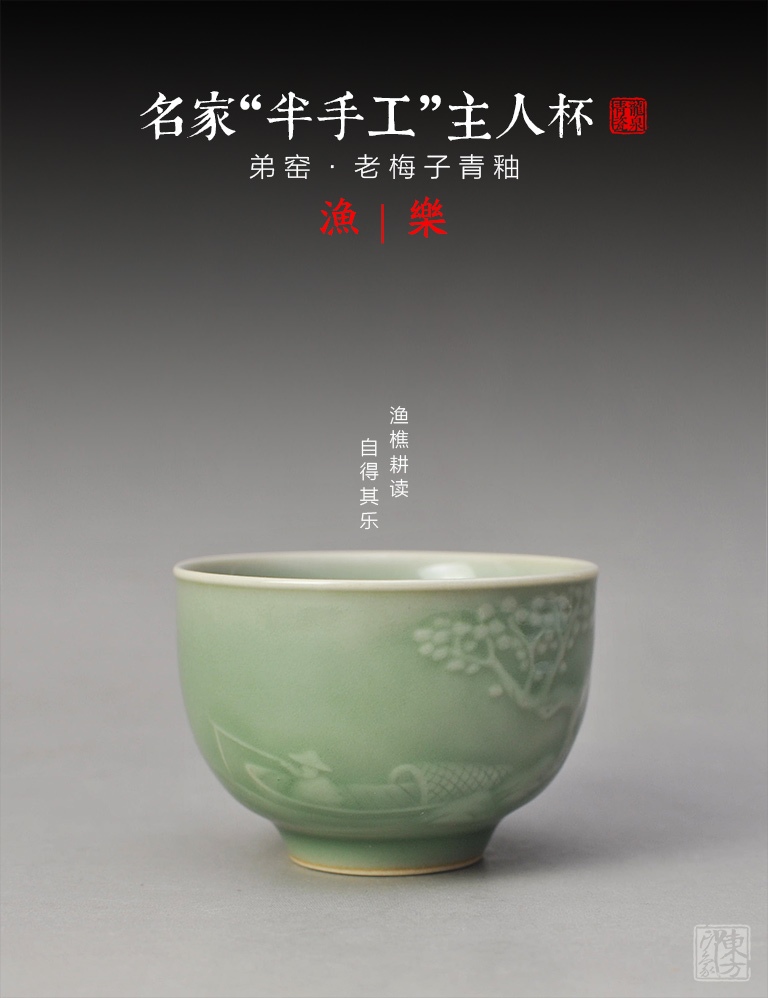

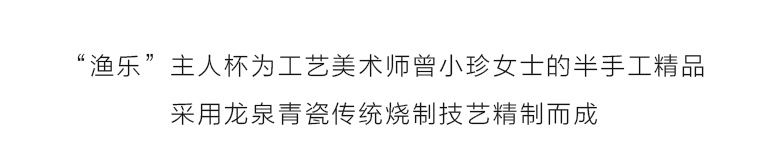

“渔乐”主人杯由工艺美术师曾小珍女士创意设计,采用龙泉青瓷传统烧制技艺精制而成。其制作过程中的关键环节如修坯、刻花、施釉均由曾小珍女士纯手工完成,施梅子青釉后的烧成温度在1320度左右。

风格特点:

青瓷艺人向来追求“釉色如玉”,弟窑产品可谓达到了这样的艺术境界。老梅子青釉面莹润,犹如翡翠色泽,给人以沉静美好的视觉享受。杯型圆融秀雅,杯面以纯手工刻花工艺呈现“渔樵耕读”中的“渔”,群山连绵起伏,老树枝干横斜江上,临岸的一叶乌篷船上,一老者头戴斗笠,身披蓑衣,悠然自得地垂钓江中,境界超然,意境悠远。

【主人杯】

主人杯就是自己的品茗杯,比起套组更有自我的个性。持有者通过杯子表达心境,它能体现茶道爱好者的个人情感。泡茶中有独一无二的杯子,间接也显示了主人的身份。从杯子绘画的图案、颜色、器形等均可以展示主人的个性修养。一件日常物品如果充满爱意地使用,就会被赋予灵魂,成为生命无可替代的一部分,主人杯即是如此。

【渔樵耕读】

渔樵耕读即渔夫,樵夫,农夫与书生,是中国农耕社会四个比较重要的职业,代表了中国古代劳动人民的基本生活方式。很多也是官宦用来表示退隐之后生活的象征。古代人喜欢渔樵耕读,是表达了对这种田园生活的恣意和淡泊自如的人生境界的向往。 渔樵耕读即渔夫,樵夫,农夫与书生,是中国农耕社会四个比较重要的职业,代表了中国古代劳动人民的基本生活方式。很多也是官宦用来表示退隐之后生活的象征。古代人喜欢渔樵耕读,是表达了对这种田园生活的恣意和淡泊自如的人生境界的向往。

据说,渔樵耕读起源于:渔是东汉的严子陵,他是汉光武帝刘秀的同学,刘秀很赏识他。刘秀当了皇帝后多次请他做官,都被他拒绝。严子陵一生不仕,隐于浙江桐庐,垂钓终老。樵则是汉武帝时的大臣朱买臣。朱买臣出身贫寒,靠卖柴为生,但酷爱读书。妻子不堪其穷而改嫁他人,他仍自强不息,熟读《春秋》、《楚辞》,后由同乡推荐,当了汉武帝的中大夫、文学侍臣。耕所指的是舜在历山下教民众耕种的场景。读则是讲述苏秦埋头苦读的情景。战国时纵横家苏秦到秦国游说失败,为博取功名就发愤读书,每天读书到深夜,每当要打瞌睡时,他就用铁锥子刺一下大腿来提神。

【梅子青】

南宋龙泉窑创烧的一种著名青釉品种,以铁为主要着色元素,采用多次施釉法,釉层比粉青更厚,入窑后经高温强还原焰烧成,釉色莹润青翠,犹如青梅。这是宋代龙泉的最佳色,是青釉中的代表作。梅子青釉与粉青釉同被誉为“青瓷釉色与质地之美的顶峰”。质莹如玉。其色近似梅树中生长着的“梅子”。釉色浓翠莹润,如青梅色泽,故而得名。色调可同翡翠媲美。

梅子青属于“弟窑”或“龙泉窑”。“弟窑”青瓷釉层丰润,釉色青碧,光泽柔和,晶莹滋润,胜似翡翠。有梅子青、粉青、月白、豆青、淡兰、灰黄等不同釉色,皆为瓷中珍品。

【龙泉青瓷】

龙泉青瓷传统烧制技艺于2009年9月30日正式入选联合国教科文组织的世界非物质文化遗产保护名录。 龙泉青瓷传统烧制技艺于2009年9月30日正式入选联合国教科文组织的世界非物质文化遗产保护名录。

龙泉是浙江省历史文化名城,位于浙江西南部,与江西、福建两省接壤,以出产青瓷著称。文物普查发现,这里烧制青瓷的古代窑址有五百多处,仅龙泉市境内就有三百六十多处,这个庞大的瓷窑体系史称龙泉窑。龙泉窑是中国陶瓷史上烧制年代最长、窑址分布最广、产品质量最高、生产规模和外销范围最大的青瓷名窑。翟翕武在1959年5月于龙泉瓷厂时赞叹“雨过天青云破处,梅子流酸泛绿时”。

艺术特色

龙泉青瓷传统上分“哥窑”与“弟窑”。哥、弟窑之说来自明人记载:“宋处州龙泉县人章氏兄弟均善治瓷器。章生二所陶名章龙泉,又名弟窑。章生一之哥窑其兄也。”是否真有兄弟二人,无可考证。但这使龙泉窑形成两种不同的烧制方法。在南宋中晚期出现了一类黑胎开片瓷器,即所谓哥窑瓷,与著名的官、汝、定、钧并称为宋代五大名窑,特点是"胎薄如纸,釉厚如玉,釉面布满纹片,紫口铁足,胎色灰黑"。此类产品以造型、釉色及釉面开片取胜,因开片难以人为控制,裂纹无意而自然,可谓天工造就,更符合自然朴实、古 ……

详细>>

|

沪公网安备31010702003258号

沪公网安备31010702003258号

渔樵耕读即渔夫,樵夫,农夫与书生,是中国农耕社会四个比较重要的职业,代表了中国古代劳动人民的基本生活方式。很多也是官宦用来表示退隐之后生活的象征。古代人喜欢渔樵耕读,是表达了对这种田园生活的恣意和淡泊自如的人生境界的向往。

渔樵耕读即渔夫,樵夫,农夫与书生,是中国农耕社会四个比较重要的职业,代表了中国古代劳动人民的基本生活方式。很多也是官宦用来表示退隐之后生活的象征。古代人喜欢渔樵耕读,是表达了对这种田园生活的恣意和淡泊自如的人生境界的向往。 南宋龙泉窑创烧的一种著名青釉品种,以铁为主要着色元素,采用多次施釉法,釉层比粉青更厚,入窑后经高温强还原焰烧成,釉色莹润青翠,犹如青梅。这是宋代龙泉的最佳色,是青釉中的代表作。梅子青釉与粉青釉同被誉为“青瓷釉色与质地之美的顶峰”。质莹如玉。其色近似梅树中生长着的“梅子”。釉色浓翠莹润,如青梅色泽,故而得名。色调可同翡翠媲美。

南宋龙泉窑创烧的一种著名青釉品种,以铁为主要着色元素,采用多次施釉法,釉层比粉青更厚,入窑后经高温强还原焰烧成,釉色莹润青翠,犹如青梅。这是宋代龙泉的最佳色,是青釉中的代表作。梅子青釉与粉青釉同被誉为“青瓷釉色与质地之美的顶峰”。质莹如玉。其色近似梅树中生长着的“梅子”。釉色浓翠莹润,如青梅色泽,故而得名。色调可同翡翠媲美。 龙泉青瓷传统烧制技艺于2009年9月30日正式入选联合国教科文组织的世界非物质文化遗产保护名录。

龙泉青瓷传统烧制技艺于2009年9月30日正式入选联合国教科文组织的世界非物质文化遗产保护名录。